Projet

Eureau@ctions Coordination pour l'Allemagne

Compte-rendu

de la visite à

la

Odenwaldschule (OSO)

le 26.9.2000

(Christian

Alix/Christoph Kodron DIPF)

Nous nous sommes rendus le 26 septembre à la Odenwaldschule (Heppenheim, à une soixantaine de km au sud de Francfort, entre Francfort et Heidelberg) pour faire connaissance de l'établissement, des élèves et rendre une visite officielle au chef d'établissement.

Introduction générale

Il s'agit donc d'un monde un peu à part. Les bâtiments sont répartis sur une surface d'environ 2 km 2, maisons où habitent les « familles » , locaux administratifs, ateliers (bois, métal, autres), salles de cours, salles spécialisés (laboratoires de chimie, biologie, autres), réfectoire, discothèque des élèves, salle omnisport de construction écologique. Une partie des bâtiments est ancienne (date de la fondation de l'internat au début du siècle), d'autres plus récente. Il s'agit d'un espace au sein duquel les élèves se déplacent très librement (il n'y a ni gong, ni sonnerie pour annoncer le début ou la fin des cours). Nous avons visité les ateliers de menuiserie, de ferronnerie, la salle informatique et bien sûr la salle de chimie et de biologie (voir plus loin projet).

L'état du projet - les perspectives de travail

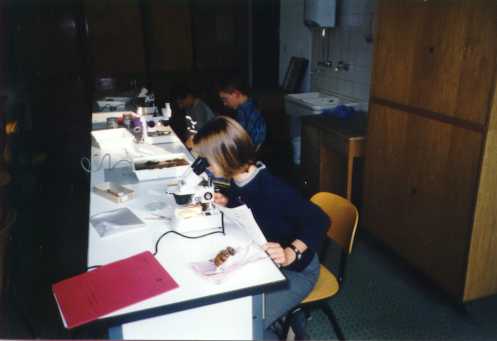

Nous avons ensuite discuté avec Reimund Bommes, professeur de mathématiques, responsable de l'informatique et coordinateur du projet. Il était important pour nous et pour lui que cet échange ait lieu après et à partir d'une connaissance du contexte. Comme il a été déjà décrit par ailleurs la OSO participe au projet sous forme de deux groupes : - au niveau d'une classe 8 (élèves de 14 ans en règle général) de 11 élèves dans le cadre de ce qui s'appelle en allemand « Wahlpflichtunterricht/WPU », c'est-à-dire d'une option obligatoire ! À ce niveau de leur scolarité les élèves doivent en effet choisir entre différentes options possibles. Ces options ne recouvrent pas les matières traditionnelles. C'est un cadre privilégié pour installer des projets du type du nôtre. Les élèves de ce groupe assure le parrainage d'un cours d'eau (Bachpatenschaft), ce qui s'intègre parfaitement à notre démarche). Ce cours a lieu 2 fois par semaine sous forme de deux blocs d'heures regroupées de 14 à 18h. Il est assurée par Christina Raupner-Reinhard, professeur de Biologie. Nous avons pu y assister. - Au niveau d'une formation d'assistant technique en chimie (Chemisch-technischer Assistent) dans le second cycle. La OSO oblige en effet tout élève a acquérir parallèlement à sa préparation au baccalauréat général une formation professionnelle C'est Peter Dehnert qui assure le suivi de cette partie du projet auquel participe des élèves de 17-18 ans. Remarque : la OSO propose donc deux options au sein d'un même établissement touchant à l'âge des élèves, en associant au projet deux classes différentes et deux modes d'inscription institutionnelle différents : l'un optionnel et sur la base d'un enseignement sur projet, l'autre dans le cadre d'un cursus de formation professionnel. Au cours de notre discussion R. Bommes nous a fait part d'un contact que Danielle Lavollée, professeur d'Allemand à l'Institut Sainte-Croix (ISC) à la Ville-du-Bois avait pris avec lui en lui demandant de bien vouloir mettre en place une correspondance électronique entre ses élèves et les siens dans le cadre du projet. Ceci a fourni l'occasion d'aborder la question des langues dans le projet et la place de l'enseignement des langues. En effet à la différence de ce que nous avons pu constater lors de la recherche d'établissement, c'est une enseignante ici qui, de son propre chef prend l'initiative d'un tel travail dont il serait dommage de se priver et qui permet peut-être d'apporter un élément de réponse concret à la difficile question de l'utilisation du français par des non-francophones dans des contextes scolaires où le français langue étrangère ne jouit pas d'un statut privilégié. D'autre une enseignante de Français de la OSO qui a déjà été associée à des travaux de traduction et de coordination entre adultes souhaiterait aussi vivement y participer pédagogiquement en tant que professeur de langue.

Propositions et initiatives

Nous avons fait un ensemble de propositions à ce sujet qui ont été accueillies favorablement : - établir un glossaire du projet dans les différentes langues des élèves (chaque établissement de chaque pays - les élèves - établit avec l'aide des enseignants concernés - spécialistes et linguistes - un glossaire du projet. Ceci permet d'associer et d'impliquer les enseignants de langue de façon intelligente tout en faisant appel à leurs services. C'est ce que propose/demande Danielle Lavollée. L'usage qui pourra en être fait est variable selon que cette langue est enseignée ou pas. Mais il nous paraît important de montrer que les langues existent, qu'elles sont là. - Ce travail peut d'autre part laisser place à l'imagination des élèves et ne pas se réduire seulement à des listes de mots. S'il est mis sur internet, on peut/doit aussi tenir compte d'une dimension graphique et esthétique qui vient au secours des moyens linguistiques de communication. On pourrait par exemple avoir recours à des pictogrammes (éléments de symbolisation visuelle) existants et/ou à fabriquer : comment symboliser « cours d'eau », « lieu d'analyse », « mesures », etc. On pourrait donc très bien concevoir un glossaire qui utilise pictogrammes fabriqués par les élèves et éléments linguistiques. Quel « produit » intéressant à mettre au point et à présenter sur Internet (des documents ont été fabriqués depuis longtemps par l'Office franco-allemand pour la Jeunesse pour les différents secteurs (animation, rencontres) mais aussi et surtout pour les métiers (glossaires franco-allemands, des menuisiers, par exemple). - D'autre documents de ce type peuvent être aussi élaborés qui rendent compte du travail, permettent de communiquer tout en intégrant les langues tout en introduisant le goût et le plaisir d'entrer en interaction. Un exemple : on peut fabriquer un petit journal de sortie et d'enquête sur le ruisseau qui décrit à l'aide de supports différents (dessins, croquis, langue) le travail. Ceci permettrait d'introduire nombre d'éléments qui rendent ce travail vivant au-delà de la seule « cueillette » de données - Cela pourrait même aller jusqu'à insérer ce travail dans l'élaboration d'une fiction : créer un personnage pour chaque groupe qui fait ce travail et on prócéderait ensuite à une rencontre fictive de tous ces amoureux des cours-d'eau ou un pseudo-congrès scientifique. - Reimund Bommes a lancé de telles idées auprès de ses élèves auxquelles ils ont réagi de façon intéressée : - réaliser un petit document sur la vie/journée d'un élève à la OS - réaliser un document montrant la présence de l'eau au cours d'une journée ou la journée racontée par l'eau - étant donné que la OSO est le seul établissement dont les élèves boivent l'eau qu'ils analysent, franchir le pas et réaliser l'étiquette qu'on pourrait mettre sur les bouteilles d'eau-maison envoyée ensuite aux autres établissements. Nous avons transmis à nos collègues des documents de ce type qui viennent de projets antérieurs et dont ils peuvent s'inspirer dans leur travail avec leurs élèves si ceux-ci accrochent. L'idée sous-jacente pendant nos échanges avec nos collègues et avec leurs élèves a été que la communication et le contact entre les élèves constituera la base sur laquelle s'appuiera le projet dès lors que celui-ci souhaitera aller au-delà d'un simple échanges de données. Il importe à nos yeux de mettre en place dès maintenant des formes de travail concrètes qui permettent aux élèves de construire et de s'approprier leur espace de communication. L'occasion nous a été fournie encore une fois de présenter le projet devant le « Vertrauensrat » (une instance de direction composée du chef d'établissement et d'enseignants délégués.

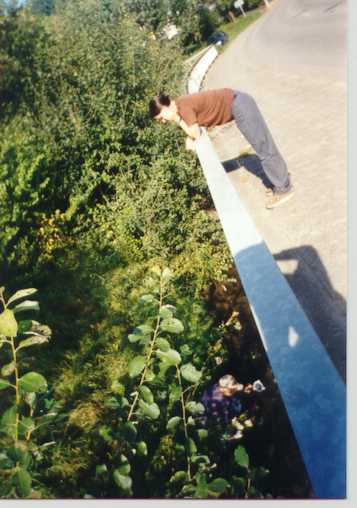

Sortie sur les lieux d'étude du cours d'eau

Conclusion

Cette visite nous a fourni une impression d'ensemble très positive. La nature particulière de cet établissement et sa très ancienne tradition de lieu éducatif expérimental (le mouvement des Landerziehungsheime du début du siècle en Allemagne) y est pour beaucoup. Bien qu'étant dans sa nature et son fonctionnement peu comparable à tout autre établissement « normal », il peut toutefois permettre de voir concrètement les liens qui existent entre les différents domaines et qui d'ordinaire sont séparés ou dissimulés. Dès lors qu'il est tout autant et même surtout un lieu de vie commune autant qu'un établissement scolaire, on peut voir ce qui manque à l'école normale, justement cette implication et cette inscription dans un contexte de vie commune. Il est significatif que pour le sujet qui nous occupe, l'eau, la OSO boit l'eau qui passe devant chez elle et que l'objet d'étude, ici, n'est pas scolaire, détaché du restant de l'expérience mais se rattache directement au contexte de la vie quotidienne. L'eau est d'autre part liée étroitement à la question de l'autonomie en matière d'approvisionnement, de ressources naturelles et d'intégration aux grands circuits économiques. IL s'agit donc de préserver tout à la fois autonomie pédagogique (la OSO a un statut à part qui l'oblige à respecter toutefois certaines règles pour être reconnue) et autonomie tout court. La question de l'auto-approvisionnement a une forte valeur symbolique. Les enseignants disposent bien évidemment de ce fait aussi d'une large autonomie pédagogique comme nous pouvons le constater dans la façon qu'ils ont de lire le projet et de l'insérer dans ce contexte. Enfin de par son statut d'établissement UNESCO la OSO est bien sûr déjà relié à tout un réseau d'établissement et plus à même d'appréhender les sujets globalement. À partir de cette visite et des propositions et perspectives de travail dont nous avons débattu, il nous paraît souhaitable et possible d'utiliser la OSO comme une sorte de ferment pour certaines réflexions et mises en perspectives. L'équipe pédagogique et la direction sont prêts à soutenir une telle démarche.

![]()