|

Il vero scopo della nostra escursione era analizzare la capacità del muschio di catturare il polline e in particolare individuare la percentuale dei vari tipi di polline corrispondente all'associazione vegetale presente. I granuli pollinici, rilasciati dagli organi femminili dei fiori, si diffondono grazie a diversi fattori:

- Il vento.

- Le zampette degli insetti, che si posano sul cuore del fiore e si portano dietro, grazie a particolari strutture delle zampe, parte del polline succhiato.

Nel nostro caso di studio parleremo di actuopalinologia, la scienza che studia i pollini per arrivare a conclusioni che riguardano collocazioni e vegetazione attuale. Nonostante ciò, potremo interpretare le nostre ricerche come paleopalinologia, perché cerchiamo di dedurre anche i paesaggi arborei che prima regnavano nelle zone ricoperte oggi da vegetazione attuale.

- L'acqua.

La nostra esperienza è proseguita in orario scolastico, quando abbiamo concluso la ricerca con l'esperimento di ricerca del polline nei campioni di muschio raccolti a Vallombrosa. L'esperimento si è svolto secondo le seguenti dinamiche operative:

- Dal cuscinetto di muschio raccolto va estratta solo la parte verde, dividendola dal terreno.

- Con un processo particolare, chiamato "trattamento chimico", si immerge il muschio in idrossido di sodio diluito al 10%, il tutto all'interno di un beckerino.

- Il processo di ebollizione del muschio in idrossido di sodio dovrebbe avvenire sotto cappa.

- I preparati, tenuti rigorosamente distaccati per evitare un miscuglio di polline, devono essere posizionati su una piastra elettrica calda, in modo tale da far bollire l'idrossido.

- I preparati devono essere tenuti sott'occhio e girati ogni tanto con bacchette di vetro separate, per evitare l'inquinamento pollinico, che provocherebbe la non riuscita dell'esperimento.

- Una volta raggiunto il grado di ebollizione, si cola il preparato in un altro becker, attraverso un colino fine, così che i residui di muschio rimangano impigliati tra le maglie lasciando passare il polline nel percolato.

- Il preparato rimasto viene versato nelle provette che, dopo essere state bilanciate, vengono posizionate una di fronte all'altra nella centrifuga e devono effettuare 3000 giri in circa 4 min.

|

|

Finita la centrifugazione si dovrebbero distinguere due parti nel preparato: il surnatante, parte superiore che deve essere eliminata, e il subnatante, parte inferiore che presenta il polline:

- Si preparano i vetrini da osservare, mettendo poche gocce del preparato sulla superficie di vetro, dopo averle prelevati dalla provetta con una pipetta.

- Si copre il tutto con un Coprioggetti.

- Si osserva al microscopio.

I risultati delle osservazioni:

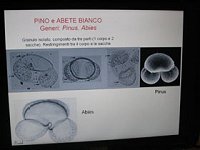

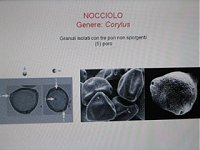

Qui inizia il vero scopo del nostro lavoro. Grazie ad una chiave di identificazione, chiamata "chiave analitica" si procede con l'identificazione del polline trovato sul vetrino. I particolari esteriori del polline, come sacche, pori o colpi, corrispondono tipi diversi di piante.

Qui riportate sono raffigurate alcune pagine della chiave analitica.

Se l'osservazione al microscopio non è delle più vantaggiose, è possibile spostare il polline, con l'ago puntato che dovrà essere delicatamente picchiettato sul vetrino. In questo modo sarà possibile individuare le caratteristiche del granulo pollinico utili alla sua identificazione.

|